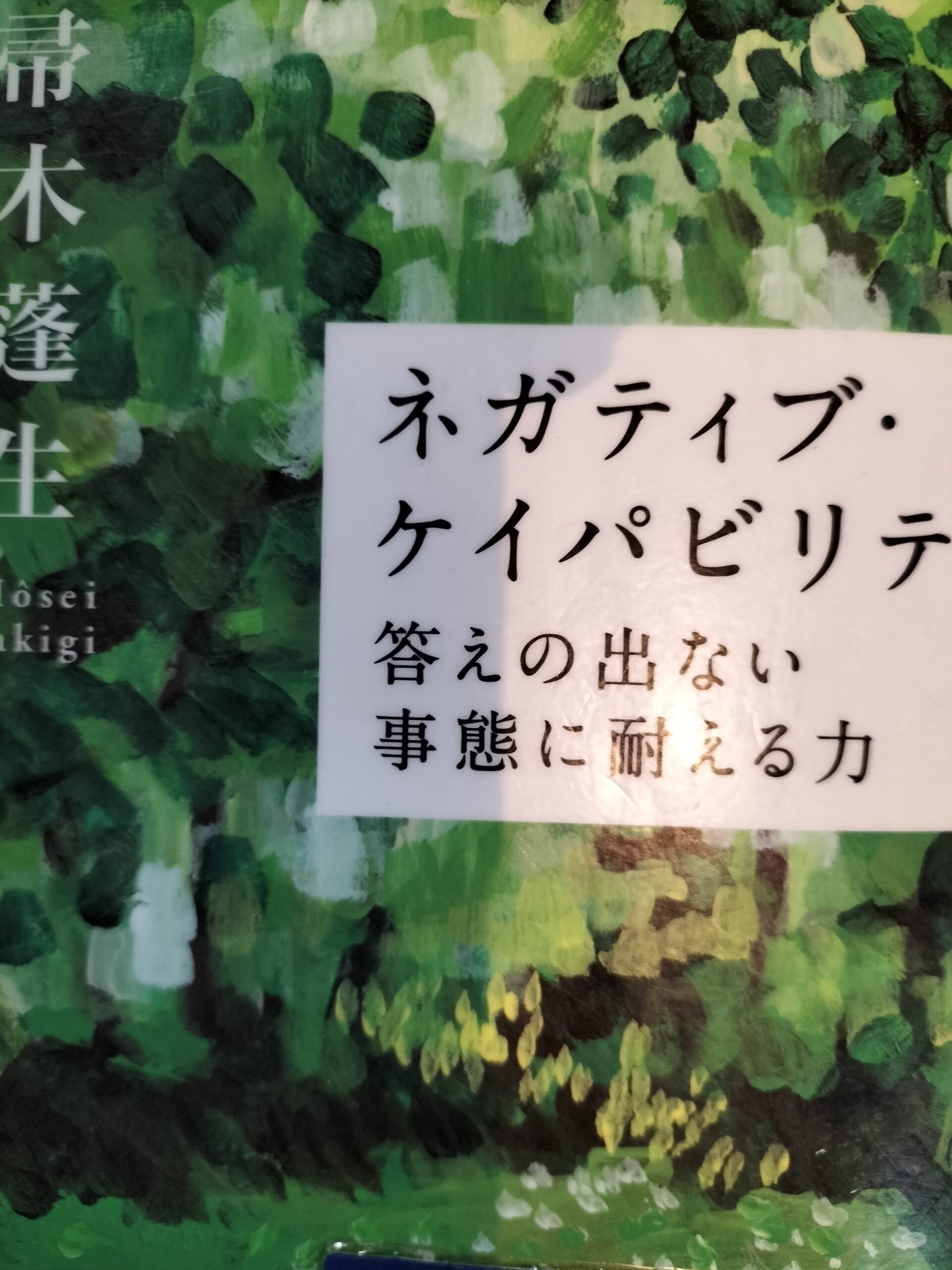

『ネガティブ・ケイパビリティ 答えの出ない事態に耐える力』帚木蓬生著

「登場人物が勝手に動き出すまで待ちます」

創作方法について、多くの作家がこう語っている。ずっと本当だろうか、多重人格ですかなどと思ってきた。村上春樹さんが、物語を書くには、井戸の深いところまで降りていって…というような比喩で説明していたのを読んだ覚えがある。意識下と無意識化を行き来する作品が持ち味の村上さんなら、そうかもしれないと思うが、ほかにも多くの作家が待ち、登場人物にストーリーを作ってもらっていると、この本で知った。『ネガティブ・ケイパビリティ 答えの出ない事態に耐える力』(帚木蓬生著、朝日新聞出版、2017年4月)だ。

ネガティブ・ケイパビリティとは、容易に答えの出ない事態に耐えうる能力だ。精神科医でもある帚木さんは、シェイクスピア、紫式部、池波正太郎など多くの大家がこの能力を使って物語をつくってきたと指摘する。ご自身もそのようだ。

「起筆したときに最後がどうなっているかが、既に頭に入っているのは例外中の例外でしょう。通常、作家はそんなことをしません。したとしたら、段取り小説になって、面白くもないはずです。(中略)私自身、四百字詰め原稿用紙の四枚先は読めません。(同)書き進めながら、ふと当初とは異なる道筋が見えたときなど、逆に快哉を叫びたくなります。この瞬間こそ大切なのです」

『閉鎖病棟』『安楽病棟』(いずれも新潮文庫)のような長編をそうやって書いたのかと思うと驚きだが、同じ文章を書く仕事でも、こうも違うものかと改めて思い知った。記者(私)には欠けている能力だ。耐えていては、待っていては原稿は書けない。答えが出るまで何度でもアクティブに取材するだけだ。そして早急に結論付けてしまう。取材段階で当初とは異なる道筋が見えてきたときに快哉を叫びたくなることはあるが、起筆した時に最後がどうなるかは決まっている。もちろん報道の記事を想像で書くことはできない。

とはいえ、記事を書く以外、人生は「容易に答えの出ない事態」だらけだ。教育(=試験突破のため記憶したものを素早く吐き出す訓練)と30年の記者生活で、骨の髄までしみ込んだポジティブ・ケイパビリティ(問題に対してすぐに答えを出す能力)を使って、宙ぶらりんな状態に対応しようとすれば、イライラして生きづらいだけだ。

50代半ば、気力、体力はもとよりいろんな能力が衰えているのを感じる。もちろん身に着けたはずのポジティブ・ケイパビリティも。人生100年時代だそうだ。ままならないことが増えてくる。これからの自分に必要なのはネガティブ・ケイパビリティなのだろう。「耐える力」。当たり前とも言えるが、言語化され、平易に説明されて初めて腑に落ちることもある。帚木さんは本書の前書きでこう書いている。

「ネガティブ・ケイパビリティの概念を知っているのと知らないのでは、人生の生きやすさが天と地ほどにも違ってきます(中略)この本を読む前とあとでは、あなた自身がきっと変わっているのを実感するはずです」(了)