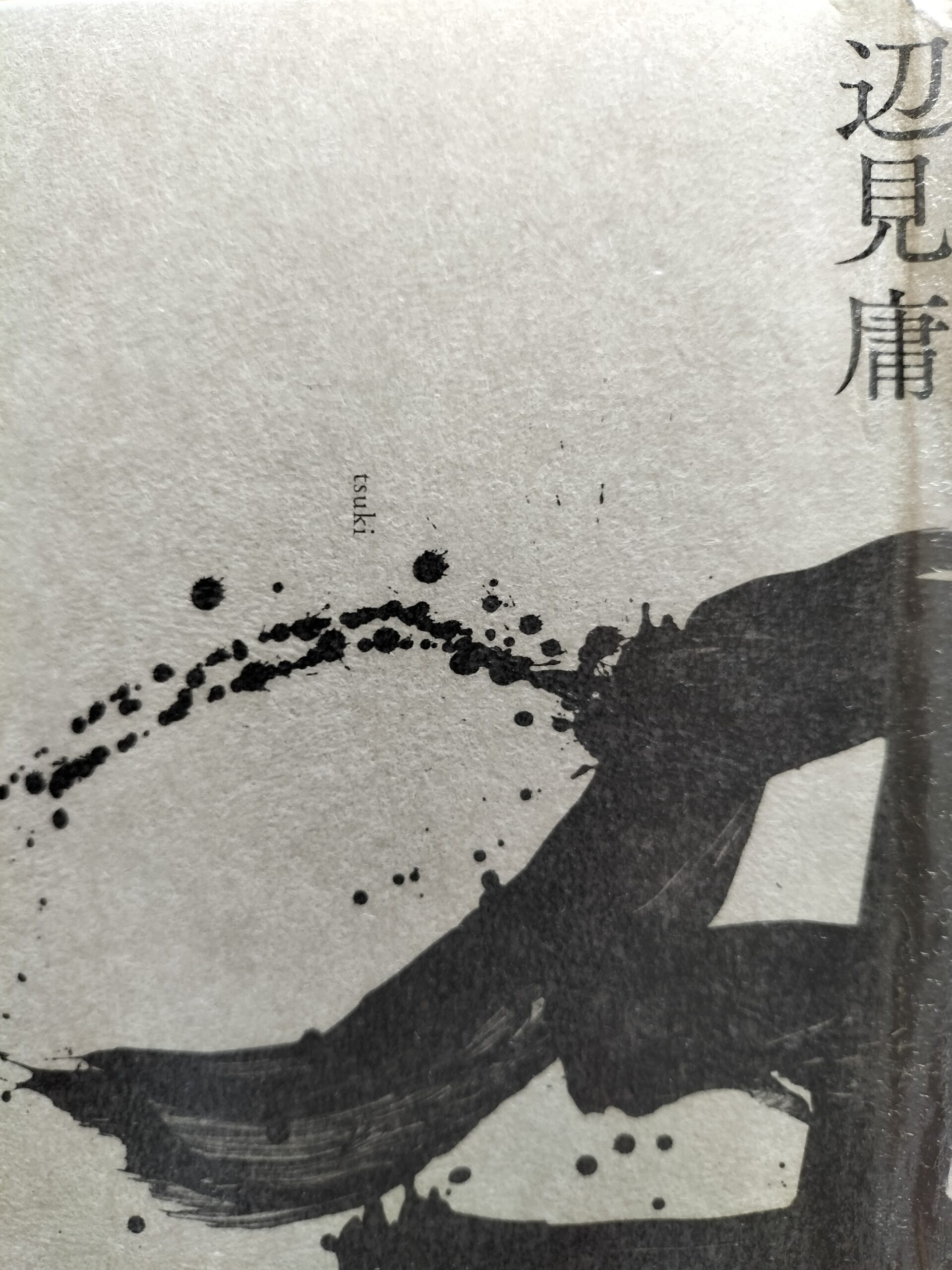

『月』(辺見庸著)

「スマートパウチがなにかも知らない、みたこともさわったこともないクソ文化人たち。面板がなにかも知らない識者。バカ記者。アホNHK、読んだことないけど、クソ朝日。おまえたち、排泄支援をやってみろよ。いちどでも舐めてみろよ!入所者さまのケツ。嗅いでみろ。採尿袋、採便袋、面板スマート孔…どこまでもひねこびて、執ようで、攻撃的なにおい」

2016年7月の相模原障害者施設大量殺傷事件をテーマにした辺見庸さんの『月』(KADOKAWA 18年10月)で、事件を起こす施設の職員、さとくんが指弾する「バカ記者」はそう、私のことでもある。

20年3月の判決当時、横浜に勤務していた記者は死刑判決後の園長会見をカバーした。19人を刺殺、26人に重軽傷を負わせた歴史に残る大事件。直接の担当ではないが、当然、手伝いに駆り出された。会見雑観を記事にしたのだが、ありきたり以上の何かは書けなかった。ずっともやもやした悔いが残っている。

記者はその後、横浜・寿町のドヤで、何十年も寝たきりという障害者の介護現場を取材した。介護士さんがオムツをかえるときは糞尿の匂いが4畳の部屋中に立ち込める。換気の後は食事。男性は「監視・録音されている」と繰り言が止まらない。それが毎日続く。介護する側、される側の労苦を初めて垣間見た。「共生」などという簡単な言葉では片付けられないと感じた。

本書のさとくんは記者らだけでなく、施設入所者の家族やきれいごととして済ませようとする風潮にも容赦がない。「ごくたまにみまいにきて、きもちが動揺し、〈これでもにんげんか〉〈にんげんとはなにか〉とちょっとだけ真剣に悩み、自問したふりをして、よくじつにはけろりと忘れて、テレビのバカ番組をみてゲラゲラ笑ったりするご家族さま」「パラリンピックだって裏返った優生思想の象徴じゃないんですか。園のだれがパラリンピックにでることができるというのですか」

現実は、犯行動機が十分解明されていない中、本書は小説の形をとり、目を背けたい障害者介護の現実とさとくんが極端な浄化思想に染まっていくまでをフィクションとしてたどることで、「無傷で、手ぶらで、いわゆる善の側にたとうとしている」訳知り顔の私たちの内心を問い、事件の本質である社会の人権、差別意識をえぐることに成功した。

ストーリー展開を支えているのは、抒情詩のような文体だ。物語の語り手である重度障害者のきーちゃんが短いフレーズや単語をたたきつけることで、読者のイメージを膨らませる。それが改行を極度に少なくした400ページ。辺見さんの濃密な「長詩」を読んでいるといつも、鶴が羽を一本一本抜いて反物を織る姿を思い起こしてしまう。(2023.08.27 81回)