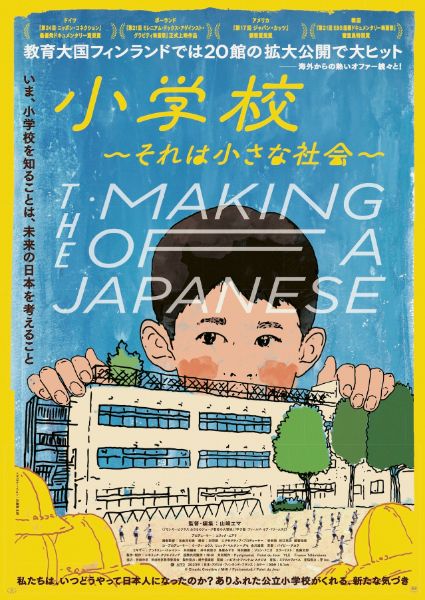

『小学校~それは小さな社会』(山崎エマ監督)

幸福度トップクラスの教育大国フィンランドで「コミュニティづくりの教科書。自分たちの教育を見直す場になった」などと海外から高い評価を得たという山崎エマ監督のドキュメンタリー映画『小学校~それは小さな社会』。経済は失われた30年から抜け出せず、幸福度は低い…、そんな国の教育から何を学ぶのか。いや、失敗から学ぶことは多いはずなどと思いながら映画館に足を運んだ。

コロナ禍。整ったげた箱、秩序だった避難訓練…。カメラは、掃除など特別活動を通して社会生活のマナーを学び始めた1年生と、さまざまな体験を積んだ6年生の日常を追う。そこに教育の成果である整然としたまちの風景がカットバックされる。多くの日本人にとっては当たり前の日常だ。英国人の父と日本人の母を持つ山崎監督は「自身の強みはすべて、公立小学校時代に学んだ責任感や勤勉さなどに由来している」と気づき、「日本社会の未来を考える上でも、公立小学校を舞台に映画を撮りたいと思った」のだという。

同調圧力が強く、不登校の一因にもなっているとされる日本型教育。負の側面に目が行きがちだが、映画は「もろ刃の刃」であることを認めつつ、ありのままを映し出す。1年生がこんな指導(叱責)を受けたらトラウマになりはしないかとざわざわした気持ちになる場面もある。

映画に加え、「アメリカでは子供たちは掃除をしない。これは『自分たちのことを自分たちでやる』ということを学ぶための最高の見本だ」などといった海外の見方を映画評として紹介することで、日本人に問題提起する形となっている。優先すべきは欧米が重視する個か、日本型のコミュニティか。どちらも一長一短があり時と場所を超えた共通の正解はない。「自由と制限」。作品中、教員が言う場面がある。教員も悩みながら試行錯誤している。世界中が納得解を探し続けている。(2025.04.06 No.162)