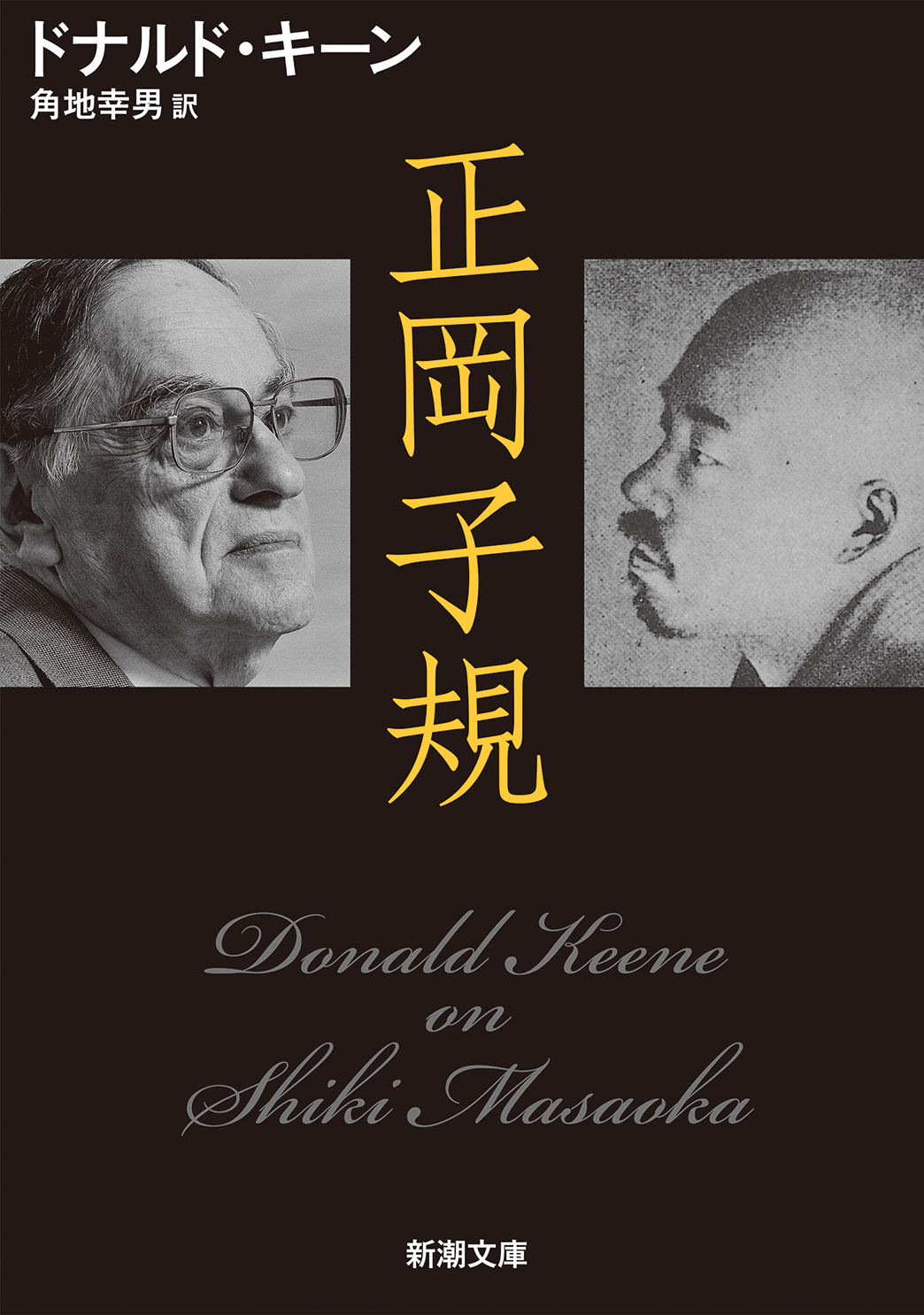

『正岡子規』(ドナルド・キーン著)

ざわつく一冊だった。『正岡子規』(ドナルド・キーン著、新潮文庫、2012年8月)である。〈柿食えば 鐘が鳴るなり 法隆寺〉日本人なら一度は聞いたことがあるだろう俳人の評伝だ。記者がざわついたのは俳人としてではなく、「記者」としての子規だ。それも日清戦争の従軍体験ではない。31歳で寝たきりになり34歳で死ぬ3日前まで病床で「病牀六尺」というコラムを書き続けた「記者」子規に、である。

ある朝、子規の記事が新聞に載っていなかった。編集主任が子規を休ませようとしたのだが、子規はすぐに手紙を書き、悲痛な叫びを発する。

〈僕ノ今日ノ生命ハ「病牀六尺」ニアルノデス 毎朝寐起ニハ死ヌル程苦シイノデス 其中デ新聞ヲアケテ病牀六尺ヲ見ルト僅ニ蘇ルノデス 今朝新聞ヲ見タ時ノ苦シサ 病牀六尺ガ無イノデ泣キ出シマシタ ドーモタマリマセン モシ出来ルナラ少シデモ(半分デモ)載セテ戴イタラ命ガ助カリマス〉

〈病牀六尺、これが我世界である。しかもこの六尺の病牀が余には広過ぎるのである〉

死期が迫り、ほかに希望が何もなかったからこそ記事に全存在をかけたともいえる。病がそうさせたと考えれば、キーンさんが本書で指摘するように、子規の「手当たり次第の非難」にもうなずける。若くして余命宣告を受けた子規の絶望や恐れ、人にあたってしまうパニック的なふるまいには心が痛くなる。

記者も自分の記事の掲載が遅れることには不満を漏らしたくなる。だが、死に瀕してまで同じことが言えるか。答えは「NO」だ。日本文学の巨星とサラリーマン記者の自分など比べることさえおこがましいのだが、情熱と覚悟を問われた気がして胸に響いた。

子規は俳人であり、記者であり、批評家であり…と多様な顔を持つ。その上、格式を嫌い俳句自体を誰もが楽しめる自己表現の場に変えてしまったのだ。ジャンルに、報道だけにこだわる必要はない。子規に教えらえた。(2023.04.24)