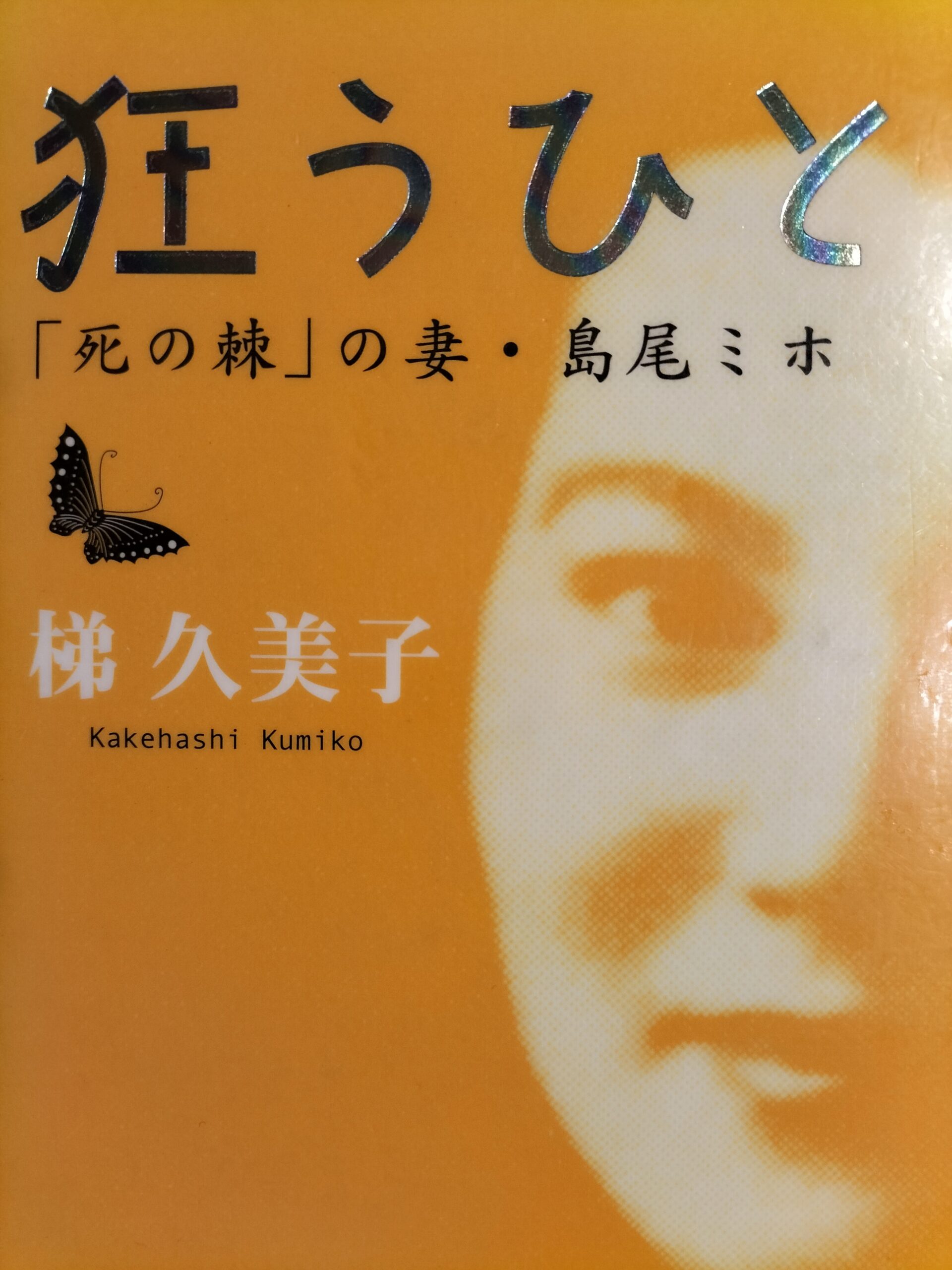

『狂う人「死の棘」の妻・島尾ミホ』(梯久美子著)

夫の情事が記された日記を見て狂乱する妻。その修羅を描いた島尾敏雄著『死の棘』。膨大な未公開資料を読み解き、直接・間接の取材を重ねた結晶が、梯久美子さん著『狂う人「死の棘」の妻・島尾ミホ』(新潮社、2016年10月)だ。

『死の棘』を読んだことのない人も十分楽しめる。巻末にはあらすじが書かれているし、単行本670ページの大著が詳しく説明してくれる。

『狂う人』には、たくさんの問いが出てくる。

情事の相手とされる「あいつ」について、〈探偵社に調べさせたという「あいつ」の正体は事実なのか。ミホの妄想ということはないのか。脅迫の電報は本当に「あいつ」が打ったのか。ミホの自作自演ではないのか。〉396ページ

〈『死の棘』は、ミホの狂態を描くことで、全身全霊で男を愛した女の無垢な美しさを際立たせた小説であるという評価がなされてきた。では、島尾にとって書かれたミホの「狂気」とはどのようなものだったのか。〉401ページ

こうした自らの問いに、仮説を立て、取材を尽くし、新事実を発掘していく。『死の棘』ではあいまいに書かれていた愛人「あいつ」を特定し、その印象を覆す。「島尾の情事は小説のためのものだった」という関係者の指摘を論証していく。ミホを狂わせた島尾の日記の「十七文字」とは何だったのか、追い続ける。『狂う人』は評伝という形をとっているが、作品に梯さん自身が登場することで、著者の思考や取材の過程が分かり、名探偵と一緒に謎を解いているような気分になる。

特筆すべきは、梯さんの問いを立てる力だ。英歴史学者マンデル・クレイトンにはこんな名言がある。

“The one real object of education is to leave a man in the condition of continually asking question.(教育の本当の目的は、常に問いを発する状態に人を置くことである。)”

前回紹介した『ナザレン』同様、細部にこだわり大きな問いを立て、その一つ一つの謎に迫ることで定説すら覆していく。

梯さんのすごみを、もう一つ加えるとすれば「書きたい」という執着力と根気だ。梯さんは取材途中で、ミホさんからインタビューの打ち切りを宣言される。遺族から許しを得たからといっても葛藤はあっただろう。それでも書きたい。あとがきの〈始めて島尾ミホさんにお会いした日から十一年になる。〉という一言が梯さんの思いの強さを物語っている。(2022.12.16)