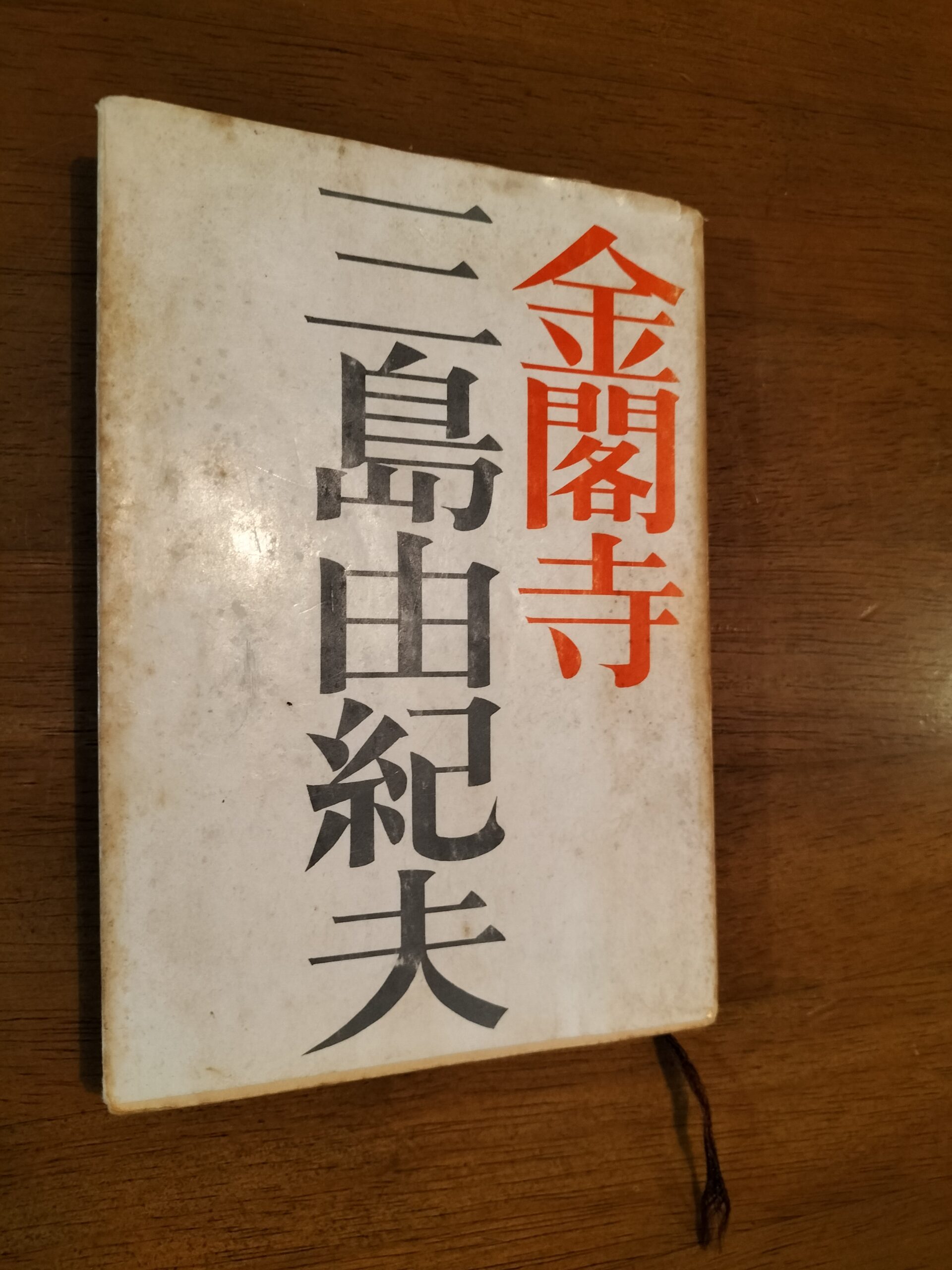

『金閣寺』(三島由紀夫著)

中高校生のとき以来の再読だ。三島由紀夫著『金閣寺』(新潮文庫、1960年9月)。父のものを譲り受け、それを長男に渡した。全体が茶色くすすけている。裏表紙には価格「160円」とある(現在は825円)。

逆立ちしても追いつかない、あふれる才能を読んだ。若いころ、辞書をひきながらいつかこんな文章を書けるようになってやると思っていた。浅はかであった。三島さんが割腹自殺したのは45歳。記者は既に当時の三島さんを一回り上回る年齢になったが、書けるどころか豊富な語彙、難解な文章で読むことさえ覚束ない。ただ絢爛豪華な三島ワールドに浸る幸せを噛みしめている。

この歳になって「三島」を読み返して思う。三島は、多くの作家たちにとって意識せざるを得ない天才だ。そんな先人がいて、同じ仕事を選び、書き続けている自分が悲しくならないだろうかと。好き嫌いは別に、三島以降、三島を超えた作家はいないと思う。ウィキペディアには、筒井康隆さんが『禁色』に衝撃を受け、「こんな凄い文章が書けなければ作家にはなれないのかと思い、絶望した」というエピソードが載っていた。極めてまっとうな反応だと思う。

それでも皆作家を志し書き続ける。なぜか。皆が三島由紀夫である必要がないからだ。三島の文を真似ても三島にはならない。自分の文は自分にしか書けない。村上春樹さんが現れたとき、文学賞に応募してくる作品が皆村上春樹さんのような文章だったという逸話がある。文学はその頃と比べても多様化し、作家は大衆化している。執筆とは鶴が自らの羽を使って反物を織っていくような苦しくも楽しい作業である。そして紡がれた作品を好きになる読者がいる。ブログで紹介してきたように記者にも三島より好きな作家はたくさんいる。文学の世界もダイバーシティが進んでいるのだと思う。(2023.08.08 77回)