『休館日の彼女たち』(八木詠美著) 面白かった。医学部のアルバイトで死体と対話する大江健三郎さんの初期短編『死者の奢り』を思い出し、最初から惹きこまれた。安部公房さん作品のようなシュールで奇想天外な展開が作品を駆動する […]

本のこと

サラリーマンの家族

『毎日が日曜日』(城山三郎著) 舞台はワークライフバランスなどお構いなしの昭和の総合商社。作品全体の古さは否めないが、左遷、定年という節目は現代も通底するテーマだ。「企業戦士」を主人公に据え、サラリーマンにとって幸福な […]

洗脳メカニズムの解明を

『沙林 偽りの王国』(帚木蓬生著 オウム真理教の松本智津夫(麻原彰晃)元代表=2018年の死刑執行時(63)=がサリンに初めて言及したのは、1993年4月、高知での説法だった。帚木蓬生さんの『沙林 偽りの王国』(新潮社 […]

嘘、ついてみようかな。

『空芯手帳』(八木詠美著) 教師、図書館司書…。今回も、作家以外の仕事を持ちながら創作活動に励む若い女性が書いた本だ。『空芯手帳』(筑摩書房、2020年11月)を書いた八木詠美さんは雑誌編集の仕事をしているそうだ。太宰 […]

ダイバーシティ&インクルーシブ

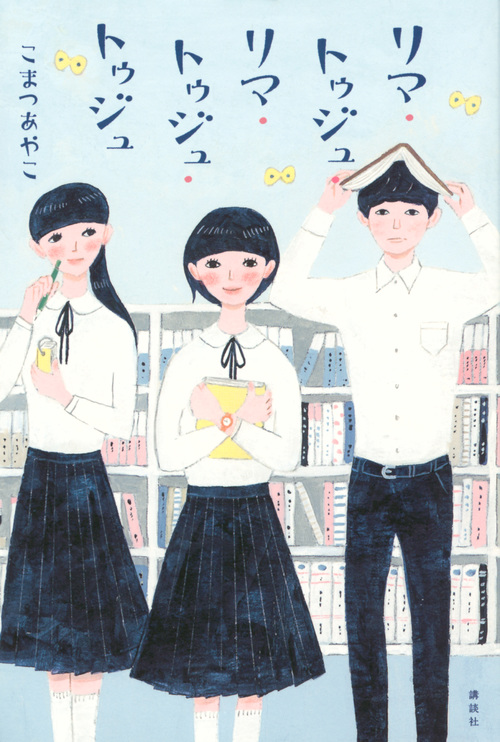

『リマ・トゥジュ・リマ・トゥジュ・トゥジュ』(こまつあやこ著) 図書館司書でもある著者のこまつあやこさんは本当に本と言葉と図書館が好きなんだな、と伝わってくる一冊だ。デビュー作『リマ・トゥジュ・リマ・トゥジュ・トゥジュ […]

旅に出たい

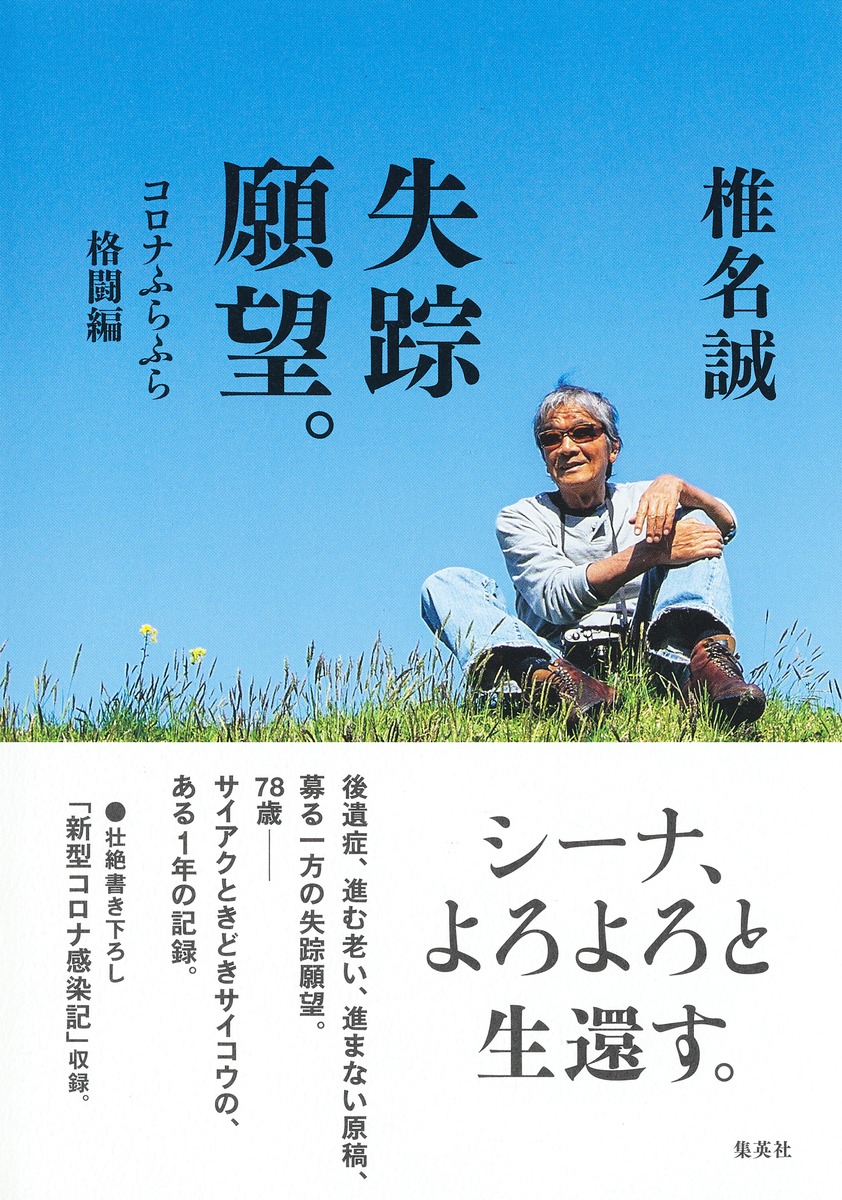

『失踪願望。コロナふらふら格闘編』(椎名誠著) 旅に出たい。最近思う。ゴールデンウィークに家族と出掛けた小旅行が楽しかったからだ。しかしサラリーマン、そう簡単に休みを取れるわけではない。旅行文学を探した。ちょうど、TB […]

ジェットコースター

『黄色い家』(川上未映子) カタコト音を立てる車輪。空が近づいてくる。むき出しの体が高みから一気に投げ出される。浮遊感。川上未映子さん著『黄色い家』(中央公論新社、2023年2月)はジェットコースターのようだった。 […]

授業に芥川賞作品を

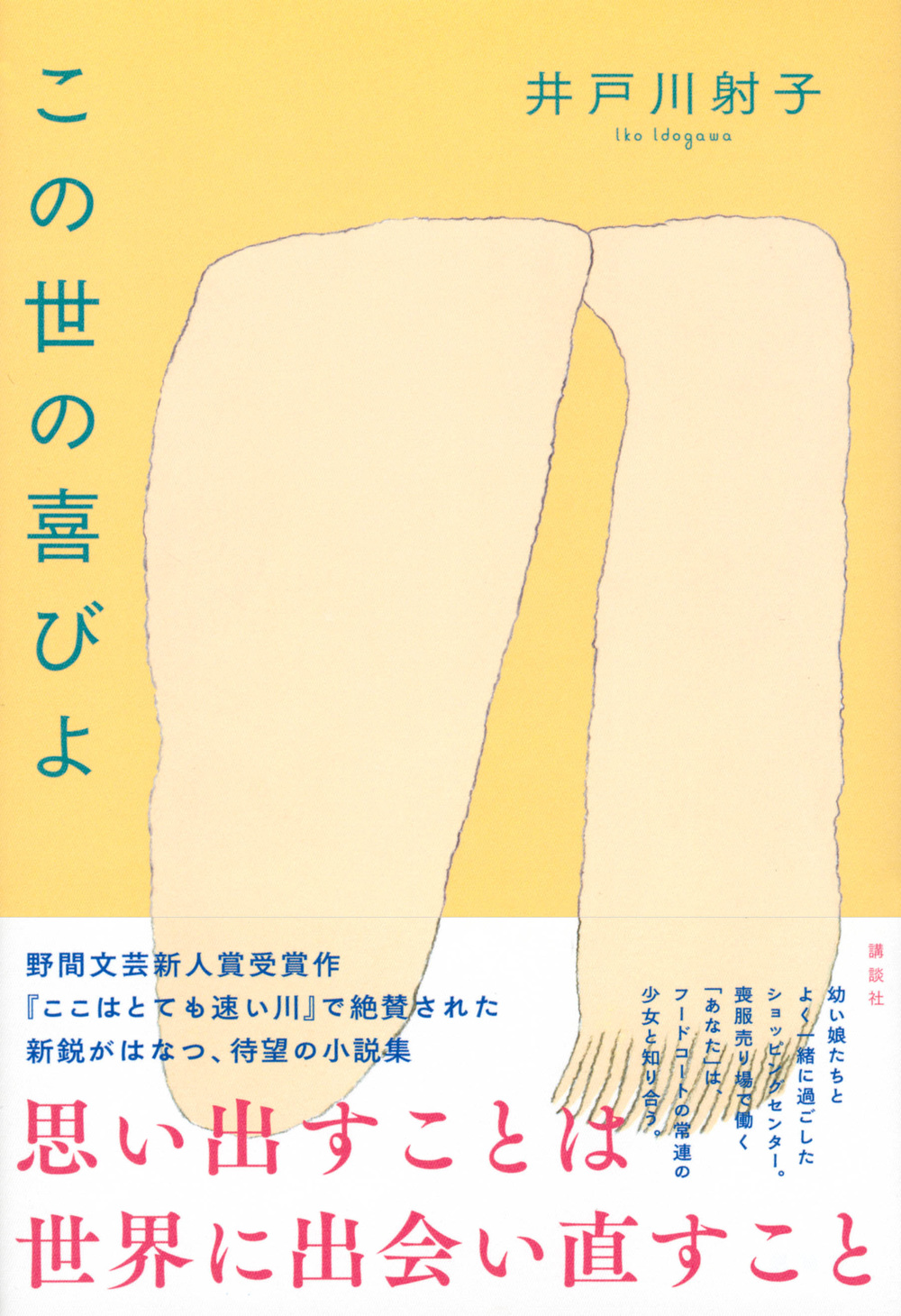

『この世の喜びよ』(井戸川射子著) ショッピングセンターの喪服売り場で働く女性が、フードコートの常連の少女と知り合い交流する中で、かつての子育ての日々を思い出す。井戸川射子さんの『この世の喜びよ』(講談社、2022年1 […]

「記者」正岡子規

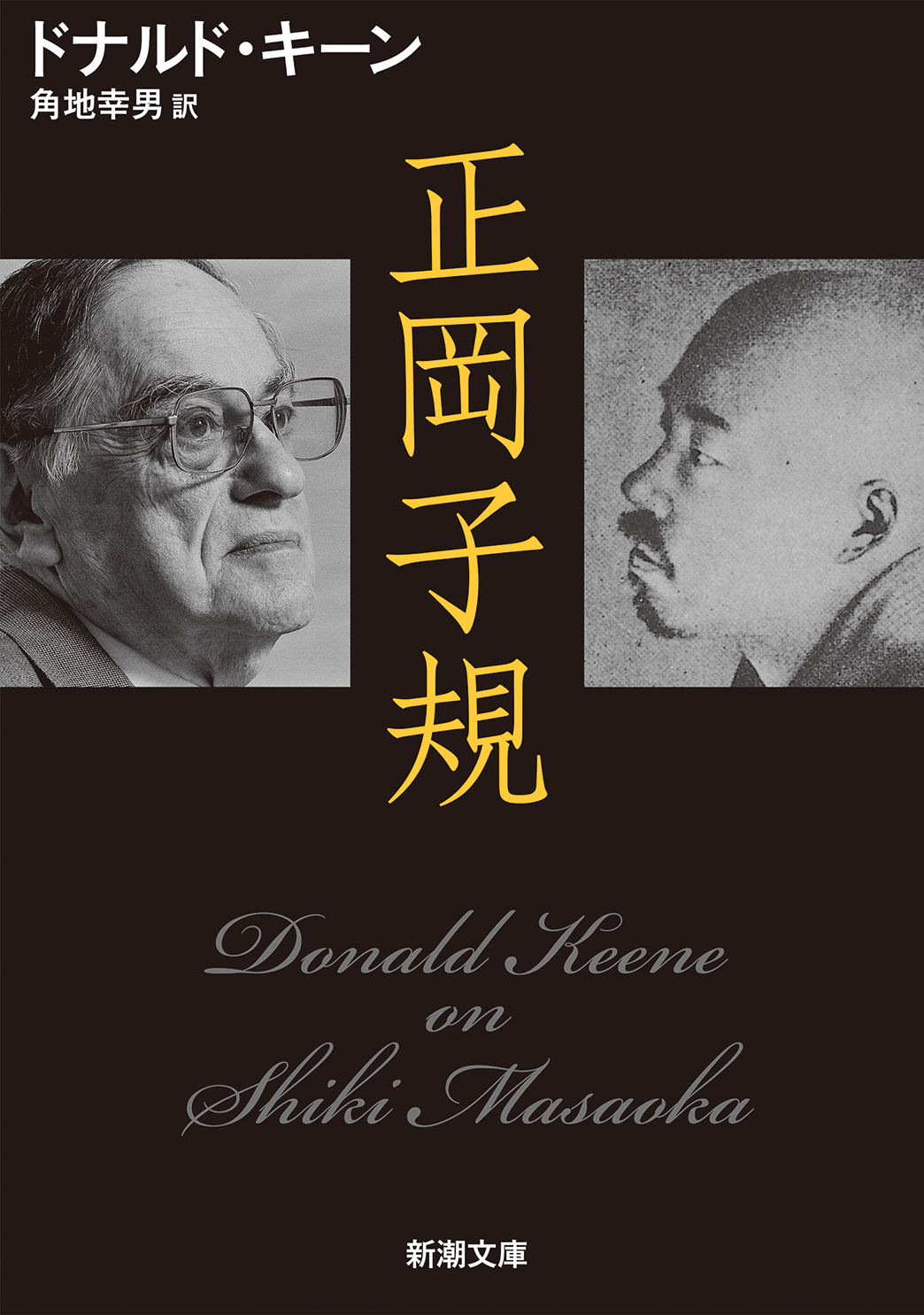

『正岡子規』(ドナルド・キーン著) ざわつく一冊だった。『正岡子規』(ドナルド・キーン著、新潮文庫、2012年8月)である。〈柿食えば 鐘が鳴るなり 法隆寺〉日本人なら一度は聞いたことがあるだろう俳人の評伝だ。記者がざ […]

緊張感

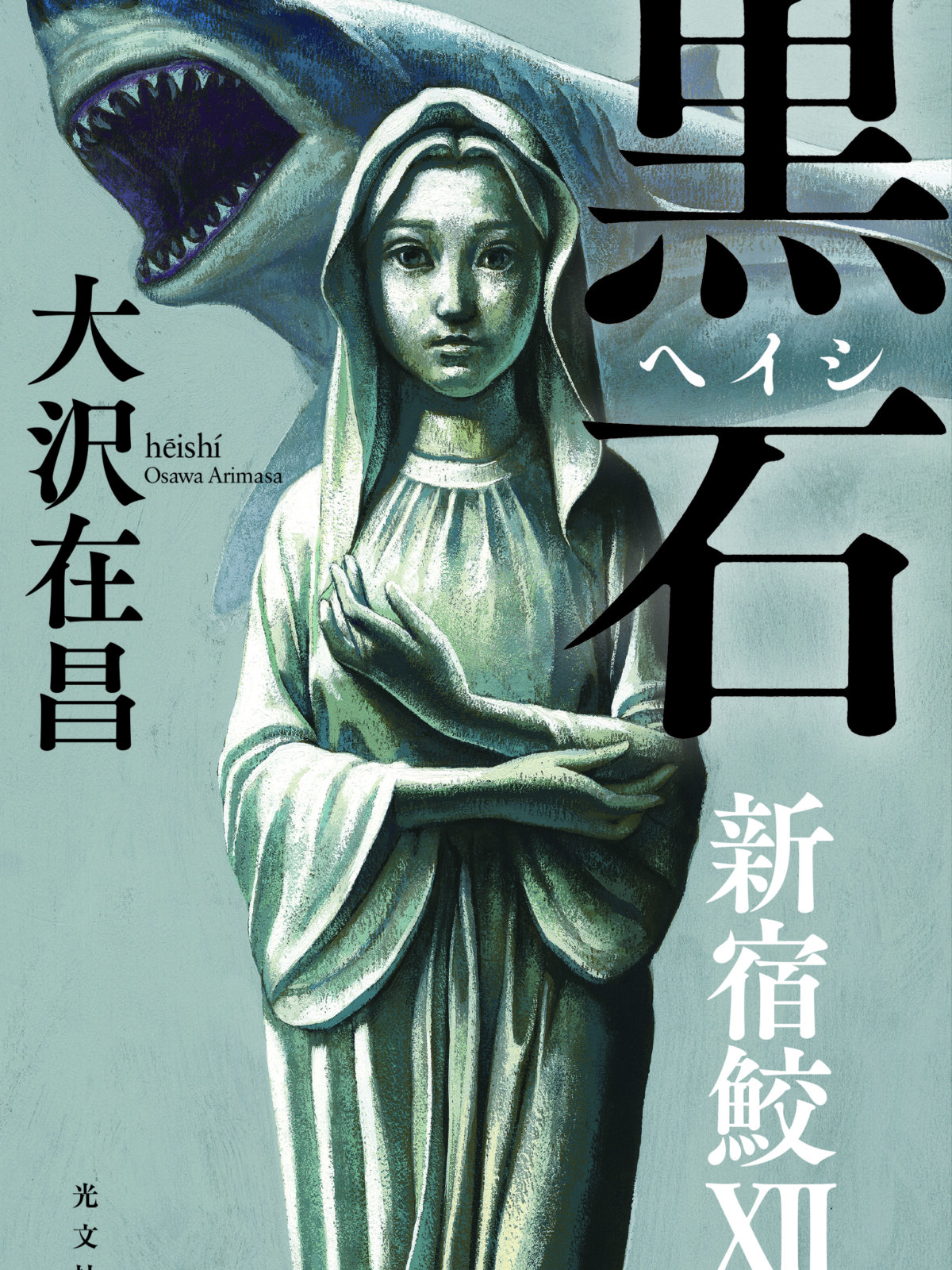

『新宿鮫ⅩⅡ 黒石』(大沢在昌著) 待望のシリーズ最新刊である。第2部のスタートとなった前作から3年ぶり。大沢在昌さんの『新宿鮫ⅩⅡ 黒石』(光文社、2022年11月)だ。中国残留孤児2、3世組織の内部抗争から起こった […]