『黄色い家』(川上未映子) カタコト音を立てる車輪。空が近づいてくる。むき出しの体が高みから一気に投げ出される。浮遊感。川上未映子さん著『黄色い家』(中央公論新社、2023年2月)はジェットコースターのようだった。 […]

本のこと

授業に芥川賞作品を

『この世の喜びよ』(井戸川射子著) ショッピングセンターの喪服売り場で働く女性が、フードコートの常連の少女と知り合い交流する中で、かつての子育ての日々を思い出す。井戸川射子さんの『この世の喜びよ』(講談社、2022年1 […]

「記者」正岡子規

『正岡子規』(ドナルド・キーン著) ざわつく一冊だった。『正岡子規』(ドナルド・キーン著、新潮文庫、2012年8月)である。〈柿食えば 鐘が鳴るなり 法隆寺〉日本人なら一度は聞いたことがあるだろう俳人の評伝だ。記者がざ […]

緊張感

『新宿鮫ⅩⅡ 黒石』(大沢在昌著) 待望のシリーズ最新刊である。第2部のスタートとなった前作から3年ぶり。大沢在昌さんの『新宿鮫ⅩⅡ 黒石』(光文社、2022年11月)だ。中国残留孤児2、3世組織の内部抗争から起こった […]

自習の限界

『こころが晴れるノート うつと不安の認知療法自習帳』(大野裕著) 昨年末から適応障害の治療で精神科に通っている。主治医から「薬で症状を抑えている間に認知療法を」と紹介されたのが『こころが晴れるノート うつと不安の認知療 […]

長編か短編か

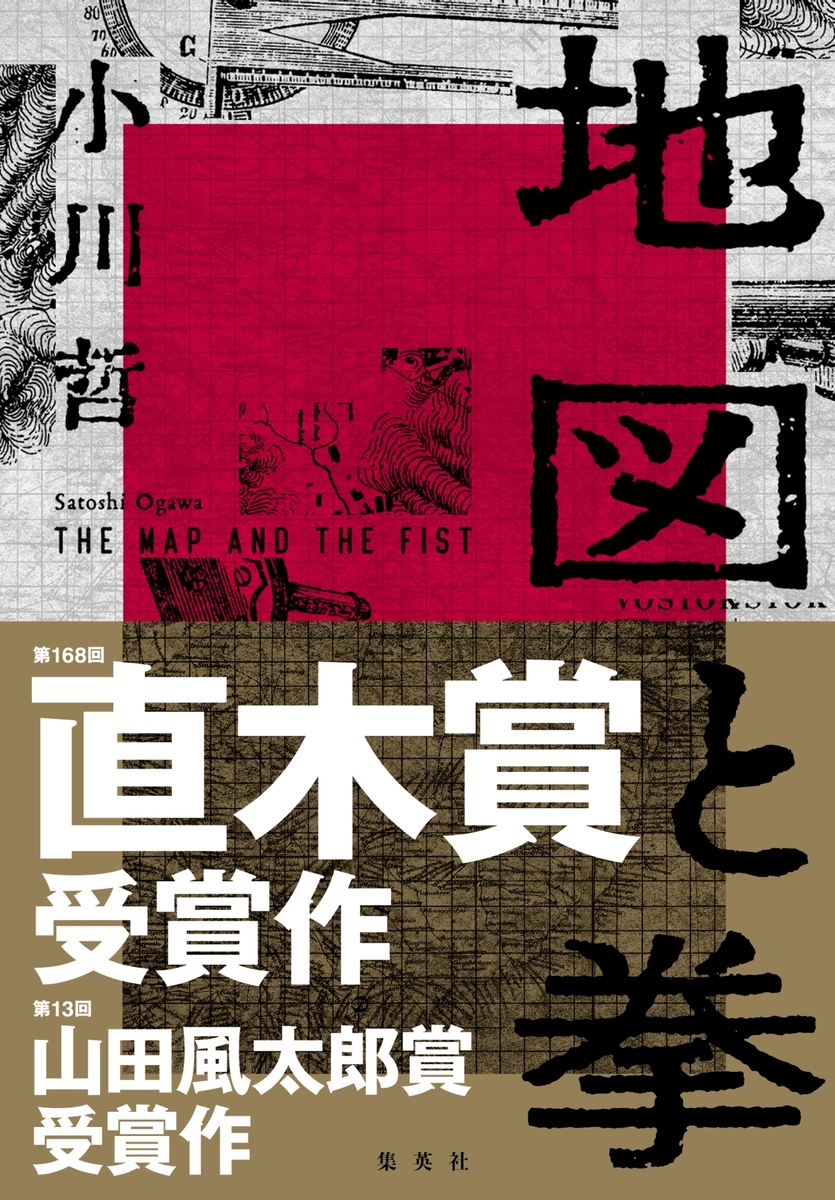

『地図と拳』(小川哲著) 4年を超える連載と巻末8ページにわたる参考文献。全640ページ。重い。厚い。物理的にも内容的にも重厚な長編小説だった。小川哲さん著『地図と拳』(集英社、2022年6月)である。日露戦争前夜から […]

前世紀のクワイエット・クイッター

『部長の大晩年』(城山三郎著) 「毎日が日曜日」。本のタイトルが流行語にもなった城山三郎さんによる俳人、永田耕衣さん(1900~1997年)の評伝『部長の大晩年』(新潮文庫、2004年8月)を読んだ。永田さんのことは本 […]

意外さとギャップ

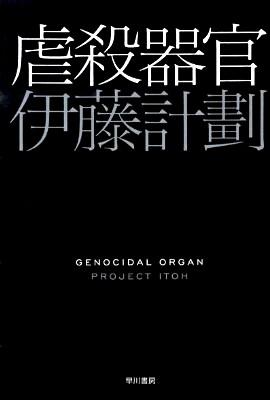

『虐殺器官』(伊藤計劃著、早川書房、2007年6月) 黒地に白と銀の角ばった文字が並ぶ表紙。タイトルは「虐殺器官」。これだけでは、何の本か全く想像がつかない。裏表紙のあらすじを読んで、近未来の軍事・インテリジェンスもの […]

答えじゃなくて…

『スター』(朝井リョウ著) 若い作者なのに、随分説教臭いな。朝井リョウさんの『スター』(朝日新聞出版、2020年10月)の感想だ。『正欲』で追求した多様性の在り方、承認欲求をより身近な題材を用いて描いている。 新人の […]

同時代作家

『われらの時代』(大江健三郎著) 「快楽の動作をつづけながら形而上学について考えること、精神の機能に熱中すること、それは決して下等なたのしみではないだろう。(中略)南靖男は、かれの若わかしい筋肉となめらかな皮膚のすべて […]